La Gaufre Bleue : entre mythe et réalité des IST

L’essentiel à retenir : La « gaufre bleue » est un canular internet sans fondement médical, apparu dans les années 2010. Si ses symptômes sont fictifs, ne négligez jamais des signes réels comme des brûlures ou pertes inhabituelles : ils peuvent indiquer des IST traitables comme la chlamydia. La réalité, c’est la prévention et le dépistage.

Avez-vous déjà tapé gaufre bleue en tremblant, persuadé que cette « maladie » pouvait exister ? Derrière le buzz anxiogène se cache un canular toxique, né d’une image truquée et d’un langage misogyne, prospérant sur les forums anglophones dès les années 2010. Mais si cette histoire vous hante, c’est qu’elle révèle une faille : comment distinguer les mythes des vraies alertes santé ? Lisez ce dossier pour déconstruire les fake news, reconnaître les symptômes réels d’infections comme la chlamydia, et reprendre le contrôle sans céder à la peur. Car votre bien-être mérite des réponses claires, pas des mensonges honteux.

- La gaufre bleue : la vérité sur une maladie qui n’existe pas

- Aux origines du mythe : comment un canular a envahi internet

- Symptômes fictifs et vraies infections : ne pas tout mélanger

- Les vraies IST à connaître et la confusion à éviter

- Prévention et dépistage : les gestes qui protègent vraiment

- S’informer sans paniquer : où trouver des conseils fiables ?

La gaufre bleue : la vérité sur une maladie qui n’existe pas

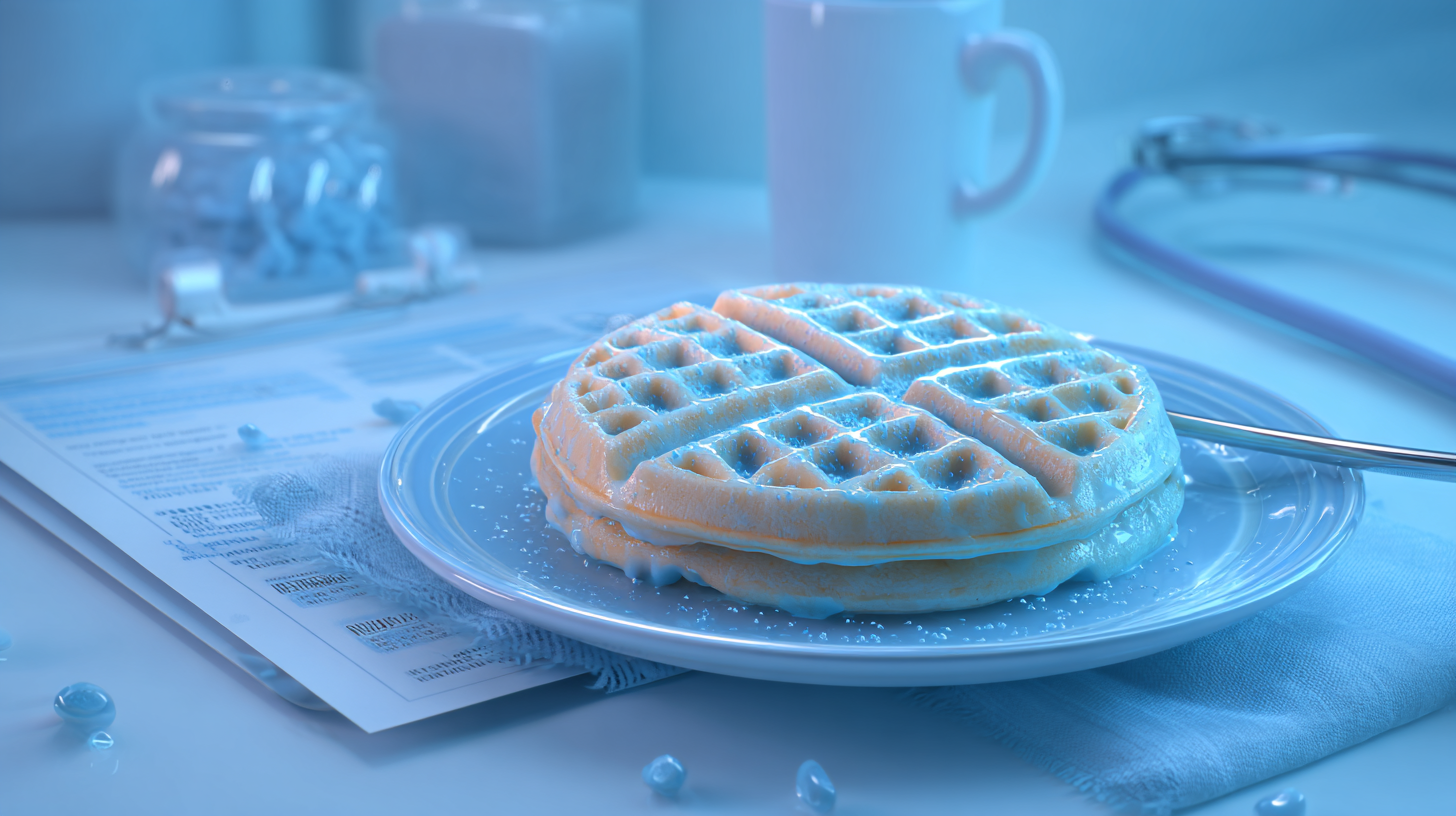

Je vais être clair dès le départ : la gaufre bleue (ou blue waffle en anglais) n’est pas une infection sexuellement transmissible (IST) réelle. Il s’agit d’un canular internet qui circule depuis le début des années 2010. Rien de ce que vous avez pu lire ou voir à son sujet n’a de fondement médical.

Le mythe repose sur une image truquée d’une vulve bleue, associée à des symptômes comme des démangeaisons, des pertes inhabituelles ou une odeur forte. Or, aucune condition médicale ne provoque une coloration bleue des organes génitaux. Les images partagées sont soit des montages, soit des cas de pathologies réelles dont la teinte a été altérée.

Ce phénomène illustre la vitesse de propagation de la désinformation. La « maladie » a émergé via un site de type « appât et échange » en 2008, incitant les internautes à rechercher une photo de « gaufre bleue »… pour tomber sur du contenu choquant. Aucun professionnel de santé n’a jamais diagnostiqué cette « maladie ».

Même si la gaufre bleue est fictive, certains symptômes mentionnés (démangeaisons, odeurs, pertes) peuvent refléter des réalités médicales. Une vaginite, une chlamydia ou une gonorrhée, par exemple, nécessitent un diagnostic médical. En cas de doute, consultez un professionnel de santé.

Derrière ce canular, un rappel s’impose : les IST existent, mais elles sont gérables. La chlamydia, la gonorrhée ou l’herpès génital nécessitent des tests et des traitements adaptés. Ne laissez pas la peur d’un mythe vous empêcher de prendre soin de votre santé sexuelle.

Aux origines du mythe : comment un canular a envahi internet

Je me souviens de la première fois où j’ai entendu parler de la « gaufre bleue ». C’était en 2010, sur un forum anglophone. L’image virale d’une vulve bleu vif circulait, accompagnée d’une légende choc : « Pari que vous ne me trouverez pas sur Google Image Search ». J’étais choquée. Comment une infection pouvait-elle rendre les organes génitaux bleus ?

Le canular du « blue waffle » est né d’un jeu pervers. Derrière l’apparente recherche d’une gaufre comestible, les internautes étaient redirigés vers une photo truquée. Cette manipulation visuelle, associée à des symptômes comme des démangeaisons ou des odeurs inhabituelles, visait à semer la panique. Le mot « waffle », argot pour désigner le vagin, ajouté à « bleu », renforçait le caractère choquant.

La rumeur s’est propagée à vitesse grand V. Pourquoi ? Parce qu’elle exploite un tabou : la santé sexuelle. Beaucoup de personnes, effrayées, n’osaient pas consulter un médecin, préférant vérifier en ligne. Les réseaux sociaux et forums ont amplifié le phénomène, transformant ce canular en mythe urbain moderne.

Le côté canular misogyne ne doit pas être sous-estimé. En ciblant spécifiquement les femmes, en les associant à des images dégradantes, ce mythe perpétue des stéréotypes toxiques. Il insinue que la sexualité féminine est source de maladie, renforçant la stigmatisation. En 2013, une élue de New Jersey a même cru à cette fable, déclenchant un tollé.

Pourquoi une telle longévité ? Parce que la désinformation médicale se nourrit du doute. Des symptômes comme les démangeaisons ou les pertes inhabituelles ressemblent à ceux de vraies IST (chlamydia, trichomonase). Sans repères, le mythe gagne en crédibilité. Heureusement, des professionnels comme le Dr Amy Whitaker ont démystifié ce canular dès 2011.

La leçon à retenir est claire : vérifiez toujours vos sources. Le « blue waffle » est né au début des années 2010, mais son impact persiste. Il rappelle l’importance de l’éducation sexuelle et de la rigueur face aux informations en ligne. Alors, que faire face à des symptômes inquiétants ? Consultez un professionnel de santé, c’est la seule vérité qui compte.

Symptômes fictifs et vraies infections : ne pas tout mélanger

Derrière la rumeur de la Gaufre Bleue, une leçon essentielle se cache : certains symptômes décrits, bien que sans fondement médical, ressemblent à ceux de véritables infections. Ignorer des signaux comme des démangeaisons, des pertes inhabituelles ou des douleurs peut coûter cher à votre santé.

Si la coloration bleue des organes génitaux est une pure invention, d’autres éléments méritent une attention immédiate. Les signes suivants ne doivent jamais être sous-estimés :

- Pertes vaginales atypiques (odeur forte, couleur improbable, texture épaisse ou mousseuse)

- Démangeaisons persistantes ou irritations localisées

- Sensations de brûlure en urinant ou pendant les rapports

- Rougeurs, gonflements ou lésions visibles

- Douleurs dans le bas-ventre sans cause évidente

Ces manifestations peuvent refléter des pathologies réelles comme la vaginose bactérienne, la chlamydia, la gonorrhée ou la trichomonase. Par exemple, une odeur de poisson dans les pertes peut indiquer une vaginose, tandis que des brûlures intenses évoquent souvent une infection urinaire ou une IST. Pertes blanches et grumeleuses évoquent une candidose, vertes et mousseuses une infection à trichomonas, grises ou jaunes une vaginose bactérienne.

Les infections sexuellement transmissibles (IST) comme la chlamydia ou la gonorrhée sont en hausse mondiale, mais elles restent curables avec des antibiotiques. D’autres, comme l’herpès génital, sont gérables grâce à des traitements antiviraux. Ce qui est inquiétant, c’est leur caractère souvent silencieux : plus de 50 % des hommes et 70 % des femmes atteints de chlamydia ignorent leur état. Sans traitement, ces infections peuvent provoquer des complications graves, comme l’infertilité, la maladie inflammatoire pelvienne, ou des risques pour le fœtus en cas de grossesse.

La confusion autour de mythes comme la Gaufre Bleue nuit à la prévention. Pourquoi risquer votre bien-être sur des rumeurs ? Un professionnel de santé (gynécologue, sage-femme) est la seule personne habilitée à diagnostiquer la cause précise de vos symptômes. Un test rapide peut éliminer le doute. En parallèle, adoptez des gestes simples : préservatifs à chaque rapport, dépistage régulier avec plusieurs partenaires, vaccination contre le VPH et l’hépatite B, et évitez les douches vaginales ou les produits irritants.

Retenez ceci : la Gaufre Bleue n’existe pas, mais les IST, elles, sont bien réelles. Prenez le rendez-vous maintenant. La santé, c’est maintenant qu’il faut la préserver.

Les vraies IST à connaître et la confusion à éviter

Je constate que les infections sexuellement transmissibles (IST) touchent des millions de personnes chaque année. Selon l’OMS, plus d’un million de nouveaux cas sont recensés quotidiennement chez les 15-49 ans. Ce qui m’inquiète ? Près de 50 % des chlamydias et 70 % des gonorrhées sont asymptomatiques, laissant croire à tort que tout va bien… alors que des complications graves peuvent survenir. Ces infections silencieuses se transmettent facilement sans que personne ne s’en doute.

Les IST curables comme la chlamydia ou la gonorrhée connaissent une recrudescence mondiale, avec 374 millions de cas estimés en 2020. Heureusement, des antibiotiques comme l’azithromycine ou la doxycycline permettent de s’en libérer en quelques jours. En revanche, l’herpès génital ou le VIH restent incurables, mais des antiviraux comme l’Acyclovir ou la trithérapie réduisent les poussées. Ce que je retiens : agir vite évite des séquelles irréversibles. Pour les femmes, une chlamydia mal traitée peut causer une maladie inflammatoire pelvienne, avec risque d’infertilité ou de grossesse extra-utérine. Chez les hommes, une gonorrhée oubliée entraîne des douleurs testiculaires et une altération de la qualité du sperme. Et pour les deux sexes, le VIH non suivi complique les grossesses et multiplie les risques de transmission.

| Critère | La « Gaufre Bleue » (Mythe) | Le Syndrome des Langes Bleus (Réalité) |

|---|---|---|

| Nature | Canular internet | Maladie métabolique héréditaire |

| Personnes concernées | Aucune, c’est fictif | Uniquement les nourrissons |

| Symptôme principal | Coloration bleue des organes génitaux (faux) | Urine bleuâtre dans les couches |

| Cause | Désinformation / image truquée | Trouble génétique du métabolisme du tryptophane |

La confusion entre ces deux concepts est révélatrice. La désinformation exploite des termes médicaux réels, comme l’ »urine bleue » du syndrome des langes bleus, pour créer un faux-fuyant terrifiant. Cela dissuade des dépistages essentiels, alors que des symptômes comme des démangeaisons ou des pertes inhabituelles peuvent cacher une IST réelle. Par exemple, une syphilis non traitée provoque des lésions cutanées, puis des dommages neurologiques graves. Même la trichomonase, souvent minimisée, favorise la transmission du VIH en rendant les muqueuses plus vulnérables.

Pour éviter les erreurs, je recommande de consulter des sources fiables (.gov, .edu, .org) et des organismes comme l’OMS, Santé Canada ou le CDC. Les IST sont sérieuses, mais parfaitement gérables avec des diagnostics précoces. Mon ambition ? Vous aider à distinguer les mises en garde réelles des canulars pour préserver votre santé… et votre sérénité. Et si vous doutez, souvenez-vous : un professionnel de santé reste votre meilleur allié. Il saura interpréter vos symptômes et vous orienter vers des examens ciblés, comme les tests annuels de dépistage recommandés par le CDC pour les 15-25 ans ou les personnes à risque. Parce que la prévention, c’est agir avant que le silence de votre corps ne devienne un silence définitif.

Prévention et dépistage : les gestes qui protègent vraiment

Derrière les mythes comme la Gaufre Bleue, une histoire inventée pour faire peur, se cache une réalité méconnue : les véritables IST se combattent avec des outils simples et efficaces. Je veux vous guider vers des solutions concrètes, celles qui préservent votre santé et celle des autres.

Protéger son corps, c’est d’abord se respecter. Voici mes conseils clés, testés et validés par les experts :

- Utiliser un préservatif à chaque rapport sexuel. Ce geste simple bloque la transmission de la plupart des IST, qu’il s’agisse du VIH, de la chlamydia ou de la gonorrhée.

- Se faire dépister régulièrement. Même sans symptômes, un test révèle votre statut. C’est crucial pour les jeunes ou les personnes à multiples partenaires. Les femmes de moins de 25 ans devraient se faire tester annuellement pour la chlamydia et la gonorrhée, infections souvent asymptomatiques mais dangereuses si non traitées.

- Parler ouvertement avec ses partenaires. Une discussion honnête sur le dépistage brise les tabous et renforce la confiance mutuelle. Saviez-vous que 70 % des femmes porteuses de chlamydia ignorent leur infection ? Partager vos résultats encourage une approche responsable.

- Suivre ses vaccinations. Le VPH et l’hépatite B ont des vaccins efficaces, surtout administrés jeunes. En France, la vaccination contre le VPH est recommandée dès 11 ans pour les filles et les garçons, réduisant les cancers du col utérin.

Le dépistage est une démarche accessible. En France, des centres gratuits (CeGIDD) ou des laboratoires accueillent sans ordonnance. Les jeunes de 18 à 25 ans peuvent commander un kit d’autoprélèvement en ligne, sans frais.

Saviez-vous que plus de 50 % des personnes porteuses de chlamydia ignorent leur statut ? Le dépistage permet de soigner à temps, d’éviter des complications graves (infertilité, cancers) et de protéger les autres sans le savoir.

Face aux mythes, choisissez la science. Les IST réelles se soignent : antibiotiques pour la chlamydia, antiviraux pour l’herpès. Mais tout commence par un test. Alors, qu’attendez-vous pour franchir le pas ? Votre santé n’a pas de prix.

S’informer sans paniquer : où trouver des conseils fiables ?

Au cœur de l’ère numérique, la « gaufre bleue » incarne un mythe né du terreau de la désinformation. Cette IST fantôme, inventée dans les débuts des réseaux sociaux, a propagé la peur avec des images spectaculaires et des symptômes absurdes. Apparu vers 2010, ce canular utilisait l’image d’une vulve bleutée pour attirer les clics, exploitant les craintes autour de la sexualité.

Mon ambition est simple : vous donner les clés pour distinguer le vrai du faux. Quand une information fait naître de l’angoisse ou vous pousse à l’automédication, sonnez l’alarme. La réalité médicale se construit sur des preuves, pas sur des clichés troublants. En cas de doute, rappelez-vous que de nombreuses chlamydias sont asymptomatiques, rendant le dépistage indispensable.

- Privilégiez les sites gouvernementaux ou institutionnels (ex: CDC, OMS, MSF)

- Vérifiez la date de mise à jour et la présence de références scientifiques

- Évitez les plateformes vantant des « remèdes miracles » ou produits commerciaux

- Comparez les données entre 2-3 sources médicales sérieuses avant d’agir

Un regard authentique sur votre santé commence par la prudence. Face à des symptômes comme des brûlures, rougeurs ou pertes inhabituelles, consultez impérativement un professionnel. Ces signaux peuvent cacher des IST réelles (chlamydia, gonorrhée) nécessitant des antibiotiques, ou des infections virales comme l’herpès. Selon les recommandations, un test VIH annuel reste vital pour les adolescents et adultes sexuellement actifs.

En cas de doute, rappelez-vous : les réseaux sociaux ne remplacent pas une consultation. Votre médecin saura interpréter vos signaux corporels, vous orienter vers des tests fiables et adapter les traitements. La prévention reste votre meilleure arme – préservatifs, dépistages réguliers et communication transparente avec vos partenaires. Et si vous croisez des « traitements miracles », fuyez : ces produits provoquent des risques graves.

La « gaufre bleue » est un mythe, mais la désinformation médicale est réelle. Mon but est clair : une santé sexuelle épanouie repose sur des infos fiables et des consultations régulières. Ne laissez pas un canular taire des symptômes légitimes. Votre bien-être mérite la vérité, pas des peurs infondées.

FAQ

Comment dire « gaufre bleue » en anglais ?

En anglais, « gaufre bleue » se traduit littéralement par « blue waffle ». Toutefois, ce terme cache une réalité bien plus complexe. Il s’agit en effet d’un canular médical inventé dans les années 2010, associé à une image truquée d’organes génitaux féminins colorés en bleu. Mon ambition est simple : vous guider au cœur de cette confusion pour distinguer le mythe de la réalité.

Qu’est-ce que le « waffle » dans ce contexte ?

Le mot « waffle », qui signifie « gaufre » en anglais, est ici détourné. Il s’agit en réalité d’un argot américain désignant le vagin, utilisé pour choquer. Ce choix n’est pas anodin : il renforce le caractère provocateur du mythe de la « Gaufre Bleue ». Ce qui m’anime ? Vous aider à comprendre pourquoi cette désinformation persiste.

Quel est le pays d’origine de la « Gaufre Bleue » ?

Le mythe de la « Gaufre Bleue » est né sur les forums anglophones au début des années 2010. Derrière cette invention, une stratégie bien rodée : un mème « piège » poussant les internautes à chercher « blue waffle » sur Google Images. Ceux qui tombaient dans le panneau découvraient une image falsifiée de lèvres vaginales bleutées, accompagnée de symptômes effrayants. Un canular, certes, mais qui révèle une vérité troublante sur notre rapport à la santé sexuelle.

Comment appelle-t-on la « Gaufre Bleue » en argot britannique ?

En argot britannique, le terme « waffle » garde sa connotation provocante, désignant toujours le vagin. Ce langage, mêlant ironie et vulgarité, s’inscrit dans une longue tradition de désignations argotiques. Pourtant, son usage dans le mythe de la « Gaufre Bleue » va plus loin : il instrumentalise cette familiarité pour répandre une peur irrationnelle. Mon regard authentique sur cette histoire ? Il rappelle l’importance de s’interroger sur les mots qui façonnent nos peurs.

Qu’est-ce qu’une « gaufre sirène » ?

La « gaufre sirène » n’a aucun lien avec le mythe de la « Gaufre Bleue ». C’est une variante gourmande de la gaufre classique, décorée de couleurs vives et de paillettes pour évoquer l’univers marin. Pourtant, ce genre de détournement rappelle comment un terme banal peut devenir le vecteur d’une rumeur. J’ai constaté, jour après jour, que la confusion entre nourriture et métaphores médicales peut semer le doute. Rester vigilant est essentiel.

Comment dit-on « gaufre » en anglais ?

« Gaufre » se dit « waffle » en anglais, sans « bleue » supplémentaire. Cette simplicité linguistique contraste avec la complexité du mythe associé. Le terme « waffle » prend alors un sens ambigu : il oscille entre le plat sucré et l’argot sexuel. Ce qui m’anime, c’est de vous guider vers une information sans détour, car les mots, lorsqu’ils sont détournés, peuvent semer le trouble.

Les gaufres (alimentaires) sont-elles bonnes pour la santé ?

Les gaufres classiques, celles que l’on savoure avec du sirop d’érable, sont des aliments sucrés à consommer avec modération. Elles apportent des glucides et des calories, mais peu de fibres si elles ne sont pas intégrales. Ce point de vue nutritionnel me rappelle une vérité cruciale : tout comme les excès en sucre, les mythes comme la « Gaufre Bleue » peuvent intoxiquer notre perception. Rendre accessible cette nuance, c’est mon engagement.

Qui a inventé la gaufrette ?

La gaufrette, en revanche, est née en Belgique au 19e siècle, popularisée par les foires agricoles. Si cette histoire est documentée, celle de la « Gaufre Bleue » l’est beaucoup moins. Son « invention » relève d’une logique anonyme et malveillante, sans visage ni date précise. Mon ambition ? Rendre la science accessible, car derrière chaque mythe se cachent des réalités qu’il faut éclairer, pas stigmatiser.